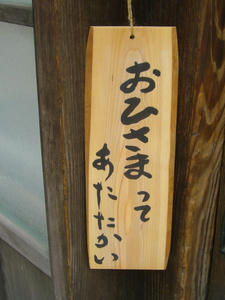

朝ドラ『おひさま』の信濃路:初夏の中山道 奈良井宿(長野県)

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

朝ドラ『おひさま』の信濃路:初夏の中山道 奈良井宿(長野県)

多くの旅人で栄えた宿場町は「奈良井千軒」と言われ木曽路十一宿の中でも最も標高が高い所に位置していました。難所の鳥居峠が控えている為、どうしてもこちらで一泊と言う事になったのでしょうか・・

1843年の『中山道宿村大概帳』によれば、奈良井宿の宿内家数は409軒、うち本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠5軒で宿内人口は2155人だったそうです。

木曽路らしい木の香りがする宿場町、馬篭や妻籠と並び木曽路の三大宿と言われていますが、他の二つの宿場町と比べ街の中を地元、住民の方の車が通ったりすることもあり実際、人が住んで生活していると言う所では一番ではないでしょうか。

写真が多くて一部だけ載せてみます。(それでも24枚)

朝の8時半ごろですが、さすがにこの時間帯に観光している人はいないようです。

朝の8時半ごろですが、さすがにこの時間帯に観光している人はいないようです。

町は手前から下町、中町、上町と別れていて「おひさま」のロケは主に一番奥の上町だったと聞いています。 2011/06/19

「観光案内所」で資料や散策マップ等を手に入れると良いかも知れません。

○旧中山道杉並木

胸高直径50cm以上の杉が17本

奈良井駅のほぼ正面、高台に位置するこの場所は江戸時代に定められた中山道で杉並木が旧街道の面影をよく伝えています。

この先には二百地蔵が・・・

○二百地蔵

聖観音をはじめ千手観音・如意輪観音などの観音像が200体近く合わせまつられていると言うこちらは明治初期の国道開削・鉄道敷設の折に奈良井宿周辺から集められたと言われています。

地蔵と名付けられていますが、実際は地蔵様より観音様の方が多いと言われています。

★「おひさま」では須藤陽子が親友の2人(筒井育子&相馬真知子)と松本へ行く時の待ち合わせ場所となっていました。

杉の森酒蔵

創業寛政5年(1793年)から 218年間、木曽の地酒を守り続けています。

杉の森ブランドのシンボルにもなっている特大の杉玉は創業以来、終戦の一時期を除いて絶やしたことがありません。

民宿 いかりや町田

ペットと一緒に泊れるって本当でしょうか?

○水場

水場は街道の山側にあり、各町内や町の重要な場所に6箇所配置しています。

水を飲んだり洗物をしたり、又、建物が密着している中、水場は僅かながら空間を空ける事が出来るため、火災の延焼防止にもなっていたようです。

千本格子と出梁造が特徴的な奈良井宿(写真は中町)

※出梁造

建物の大部分は木造中二階建で、二階が一階よりも1尺5寸(45cm)程前にせり出した建築様式です。

喫茶 たなかや

御宿 伊勢屋

「旅館 ゑちごや」の旅籠行燈

寛政年間より二百余年の旅籠です。

一日二組限定だとか・・

上問屋史料館

1602年から明治維新に宿場制度が廃止されるまで270年間奈良井宿の問屋をつとめ天保年間からは庄屋も兼務。

明治13年6月26日明治天皇が御巡幸の際御在所となり、そのお部屋は一番奥の上段の間であった今もその当時のまま保存されております。

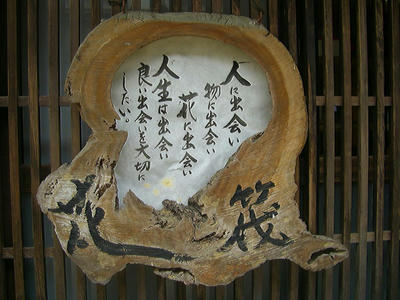

花筏(はないかだ)

○鍵の手

★「おひさま」では主にここから先の上町でロケが行われています。

こちらの鍵の手でも陽子の家の前の設定になっていて①幼少の陽子が郵便屋さんに手紙を渡す。②学校の行き帰りのシーン③夜、川原さんのハーモニカに合わせ「月の砂漠」を歌う④兄と川原さんに学校に行く時に見送られる。⑤タケオ君に真知子と育子を紹介する。⑥タケオ君の母、ハルに呼び止められる等数多くのシーンに登場!

○中村邸(資料館)

大庄屋だった中村邸、奈良井宿の町屋建築の典型として昭和60年に塩尻市指定有形文化財に指定されています。

★「おひさま」では陽子達が学校帰りに寄道をする飴屋として登場!

観光客からは「飴」売ってますか?とよく言われるらしいんですが、実際の中村邸は櫛問屋でした。

「鎧庇(よろいびさし)」はこの奈良井宿独特の特徴での侍の着ける鎧に似ている所からそう呼ばれています。

※盗難防止の鎧庇

泥棒がこの鎧庇に手足をかけ体重をかけようものなら吊金具で吊られた庇が壊れ落ちる仕組みになっています。

★病院前で戦地に向かう兵隊さんを見送ると言ったシーンがありましたが、それが中村邸の斜め向かいのこちらの場所だと思います(元芦沢病院前)

★登下校の陽子達が毎日歩いている場所がこちらの上町です。

伝統的建造物群保存地区と言う事で町の通りには電柱がありませんが、ロケにはわざわざ電柱を設けて撮影されたようです。

徳利屋 10時オープン

江戸時代からの歴史ある建物で脇本陣を勤めた事もあり、明治時代には藤村や幸田露伴などの文豪も泊っていたと言う旅籠でした。現在は郷土館を併設している食事処。

昼にはまだかなり早かったですが、朝食もまだでしたのでこちらですませることにしました。

『季節の手打ちそば付 五平餅定食』

身欠きニシンや三種の五平餅(くるみ、黒ゴマ、山椒味噌ダレ)に手打ちそばなど。

1843年の『中山道宿村大概帳』によれば、奈良井宿の宿内家数は409軒、うち本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠5軒で宿内人口は2155人だったそうです。

木曽路らしい木の香りがする宿場町、馬篭や妻籠と並び木曽路の三大宿と言われていますが、他の二つの宿場町と比べ街の中を地元、住民の方の車が通ったりすることもあり実際、人が住んで生活していると言う所では一番ではないでしょうか。

写真が多くて一部だけ載せてみます。(それでも24枚)

町は手前から下町、中町、上町と別れていて「おひさま」のロケは主に一番奥の上町だったと聞いています。 2011/06/19

「観光案内所」で資料や散策マップ等を手に入れると良いかも知れません。

○旧中山道杉並木

胸高直径50cm以上の杉が17本

奈良井駅のほぼ正面、高台に位置するこの場所は江戸時代に定められた中山道で杉並木が旧街道の面影をよく伝えています。

この先には二百地蔵が・・・

○二百地蔵

聖観音をはじめ千手観音・如意輪観音などの観音像が200体近く合わせまつられていると言うこちらは明治初期の国道開削・鉄道敷設の折に奈良井宿周辺から集められたと言われています。

地蔵と名付けられていますが、実際は地蔵様より観音様の方が多いと言われています。

★「おひさま」では須藤陽子が親友の2人(筒井育子&相馬真知子)と松本へ行く時の待ち合わせ場所となっていました。

杉の森酒蔵

創業寛政5年(1793年)から 218年間、木曽の地酒を守り続けています。

杉の森ブランドのシンボルにもなっている特大の杉玉は創業以来、終戦の一時期を除いて絶やしたことがありません。

民宿 いかりや町田

ペットと一緒に泊れるって本当でしょうか?

○水場

水場は街道の山側にあり、各町内や町の重要な場所に6箇所配置しています。

水を飲んだり洗物をしたり、又、建物が密着している中、水場は僅かながら空間を空ける事が出来るため、火災の延焼防止にもなっていたようです。

千本格子と出梁造が特徴的な奈良井宿(写真は中町)

※出梁造

建物の大部分は木造中二階建で、二階が一階よりも1尺5寸(45cm)程前にせり出した建築様式です。

喫茶 たなかや

御宿 伊勢屋

「旅館 ゑちごや」の旅籠行燈

寛政年間より二百余年の旅籠です。

一日二組限定だとか・・

上問屋史料館

1602年から明治維新に宿場制度が廃止されるまで270年間奈良井宿の問屋をつとめ天保年間からは庄屋も兼務。

明治13年6月26日明治天皇が御巡幸の際御在所となり、そのお部屋は一番奥の上段の間であった今もその当時のまま保存されております。

花筏(はないかだ)

○鍵の手

★「おひさま」では主にここから先の上町でロケが行われています。

こちらの鍵の手でも陽子の家の前の設定になっていて①幼少の陽子が郵便屋さんに手紙を渡す。②学校の行き帰りのシーン③夜、川原さんのハーモニカに合わせ「月の砂漠」を歌う④兄と川原さんに学校に行く時に見送られる。⑤タケオ君に真知子と育子を紹介する。⑥タケオ君の母、ハルに呼び止められる等数多くのシーンに登場!

○中村邸(資料館)

大庄屋だった中村邸、奈良井宿の町屋建築の典型として昭和60年に塩尻市指定有形文化財に指定されています。

★「おひさま」では陽子達が学校帰りに寄道をする飴屋として登場!

観光客からは「飴」売ってますか?とよく言われるらしいんですが、実際の中村邸は櫛問屋でした。

「鎧庇(よろいびさし)」はこの奈良井宿独特の特徴での侍の着ける鎧に似ている所からそう呼ばれています。

※盗難防止の鎧庇

泥棒がこの鎧庇に手足をかけ体重をかけようものなら吊金具で吊られた庇が壊れ落ちる仕組みになっています。

★病院前で戦地に向かう兵隊さんを見送ると言ったシーンがありましたが、それが中村邸の斜め向かいのこちらの場所だと思います(元芦沢病院前)

★登下校の陽子達が毎日歩いている場所がこちらの上町です。

伝統的建造物群保存地区と言う事で町の通りには電柱がありませんが、ロケにはわざわざ電柱を設けて撮影されたようです。

徳利屋 10時オープン

江戸時代からの歴史ある建物で脇本陣を勤めた事もあり、明治時代には藤村や幸田露伴などの文豪も泊っていたと言う旅籠でした。現在は郷土館を併設している食事処。

昼にはまだかなり早かったですが、朝食もまだでしたのでこちらですませることにしました。

『季節の手打ちそば付 五平餅定食』

身欠きニシンや三種の五平餅(くるみ、黒ゴマ、山椒味噌ダレ)に手打ちそばなど。

PR

コメント

2. 無題

木曽路はすべて山の中である。

藤村ファンの一人として、2,3回歩きました。もう半世紀もむかしのことです。

藤村ファンの一人として、2,3回歩きました。もう半世紀もむかしのことです。

3. 無題

島崎藤村ですね(^。^)

プロフィール

HN:

Kentaku

性別:

非公開

カテゴリー

最新記事

(07/21)

(07/19)

(07/18)

(07/17)

(07/16)

1. 無題